졸업

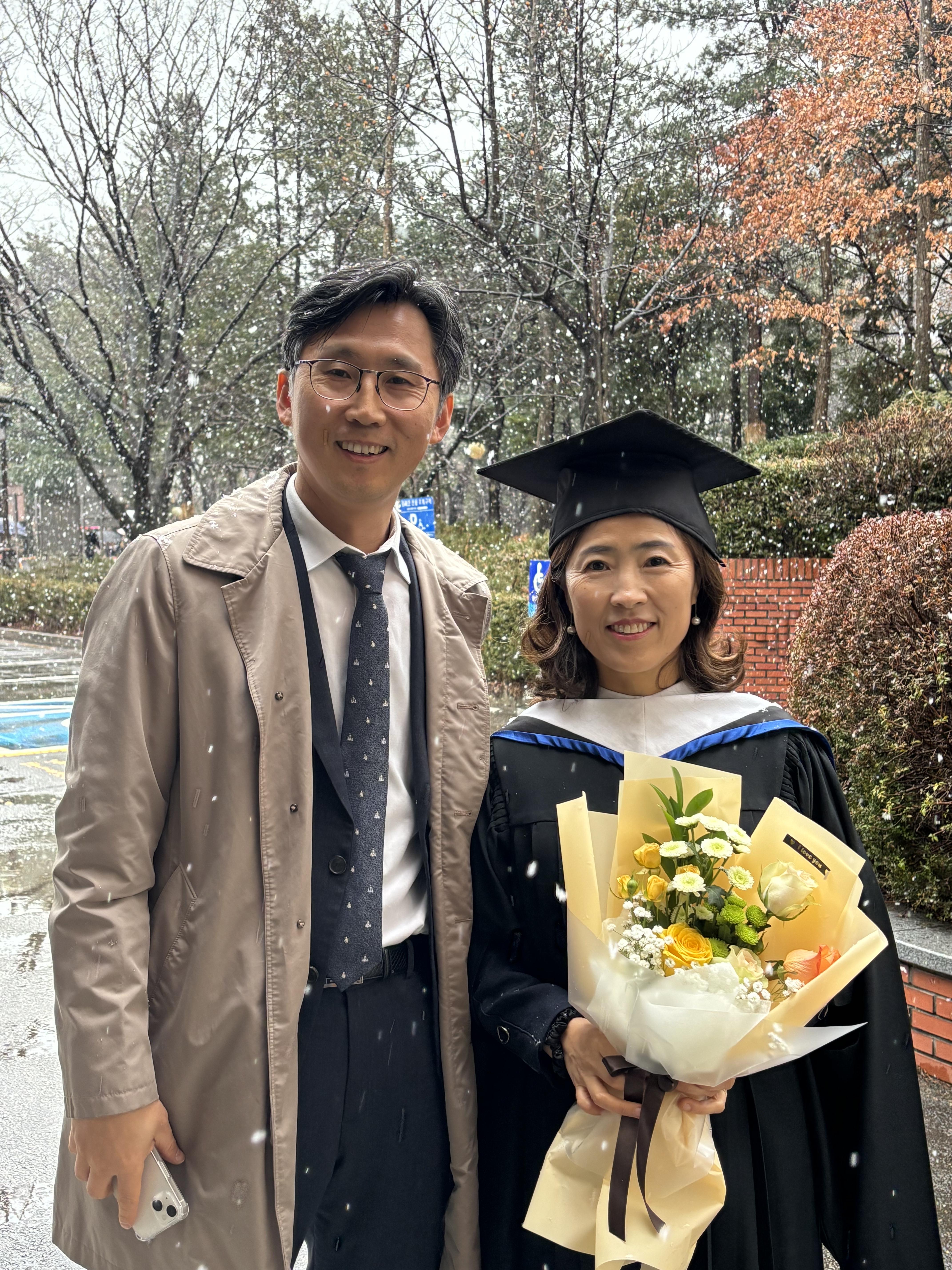

졸업식날 아침부터 비가 내렸다. 큰 의미를 부여한 졸업식은 아니었고, 사진이나 예쁘게 찍자! 싶었는데. 캠퍼스를 누비며 사진 찍는 즐거움마저 없겠으니... 글렀군! 가족 총출동의 졸업식이 어쩐지 시시할 것 같은 느낌으로 기분이 우중충했다. 학교 가는 길, 비 사이에 눈이 섞여 떨어졌다. 가지가지한다... 제대로 글렀군! 일찍 도착하여 방황하며 기다리고 있는데... "엄마, 밖에서 사진 찍어! 지금 눈이 엄청 와." 하는 소리에 튀어나가 인생 샷을 건졌다. 축복처럼 눈이 쏟아졌고, 예쁜 사진을 건졌다.

임의로 부는 바람처럼 좋은 사진은 우연의 렌즈에 걸려 얻는다. 눈 감은 이 사진이 어쩐지 너무나 마음에 드는데... 갑자기 쏟아진 눈처럼 그냥 주어진, 얻어 걸린 선물이다.

반백의 머리칼로 눈 맞으며 찍은 중년 부부의 사진이 뭐로 보나 포토제닉 감이지만. 조명도 별로 안 좋은 실내에서 찍은 이 사진은 영광스러운 아름다움으로 또 하나의 포토제닉이다. 이 멋진 청년들을 딸 아들의 이름으로 옆에 세우고 찍은 사진이라니.

가톨릭 신자 속 혼자 개신교인이라는 괜한 자격지심으로 스스로 왕따 된 면이 없지 않은데. 졸업, 마지막 날에 원우회에서 준비한 축하식에 참석하고 이리저리 몰려 사진도 찍고 보니 기쁘고 행복했다. 돌아보니 역시 사람을 얻은 시간이었구나! 수녀님, 수사님, 신부님. 좋은 벗들을 얻었다. 학위가 필요했던 것도 아니고, 시간이 남아돌았던 것도 아닌데. 굳이, 꼭 와야 했던 학교일까? 괜한 생각으로 마음의 에너지 많이 소비했는데. 마침표를 찍고 보니 굳이, 꼭, 바로 이때 있어야 할 곳이었다. 종교의 담을 넘어가 '사람'을 얻었고, 사람을 얻은 덕에 다시 제자리로 돌아왔음에도 다른 내가 되었다. '인맥'이 달라졌다는 뜻이다.

궂은날을 예상치 못했듯, 졸업식 하루가 어떨지 예상치 못했다. 안팎으로(외적으로 내면적으로) 이렇게 풍성한 축하를 받게 될 줄 생각지 못했다. 실은 은밀히 다닌 학교인데 말이다. 내 교회와 가톨릭 교회, 이쪽에서는 저쪽 말을 못 하고, 저쪽에서는 이쪽 말을 못 하며 공부를 했다. 축하식이 졸업생 나눔 시간에 이런 취지의 말을 되었다. "원없이 공부했다. 공부하면서 하나님이 한 분이시기에 교회도 하나이구나, 깨달았고. 하나인 교회가 또 얼마나 갈라져 있고 멀리 떨어져 있는 지도 느꼈다. 원없이 사랑했고, 원없이 아파했다."

여러 개의 꽃다발, (그 지루한) 졸업식 자체도 기쁜 축제였다. 아프고 기쁜 체험이 참으로 소중하다. 그 체험은 오롯이 나의 것이다. 석사과정 자체, 가톨릭 학교라는 조금 무모한 선택 자체가 체험을 준 것은 아니다. 하지만 애매한 정체성을 가지고 좋은 선생님, 좋은 공부에 몰입하여 매진하는 동안 나도 모르는 어떤 일들이 일어났다.

아래 바실 패닝턴 신부님의 말에 동의한다. 나라면 "생활" 대신 "삶"이라고 번역했겠으나, 여하튼 깊이 동의한다. 쉽지 않았던 대학원 생활, 무지 어려웠던 논문 기간을 후회하지 않는다. 하나님의 가장 자비롭고 은혜로운 초대였기에 말이다.

❝저는 사람들에게 만약 제가 수도원에 들어오기 전에 누군가가 제게 수도생활의 고통과 어려움을 알려 주었더라면 빨리 진로를 바꿨을 것이라고 자주 이야기합니다. 왜냐하면 수도원 그 자체는 제가 찾는 사랑 체험을 결코 저에게 전달해줄 수 없었기 때문입니다. 그러한 체험은 오직 생활 안에서만 할 수 있습니다. 그런 체험을 한 후로 저는 단 하루도, 한 시도, 한 순간도 하느님의 가장 자비롭고 은혜로운 초대에 응한 것을 후회한 적이 없습니다. ❞ _ 바실 패닝턴 『향심기도』, 140쪽