'세상에서 가장 긴 장례식'이라며 쓰기 시작한 글.

'애도 일기'라는 보다 객관적인 이름을 붙이고 매만진 끝에

<슬픔을 쓰는 일>이라는 얼굴로 세상에 나온다.

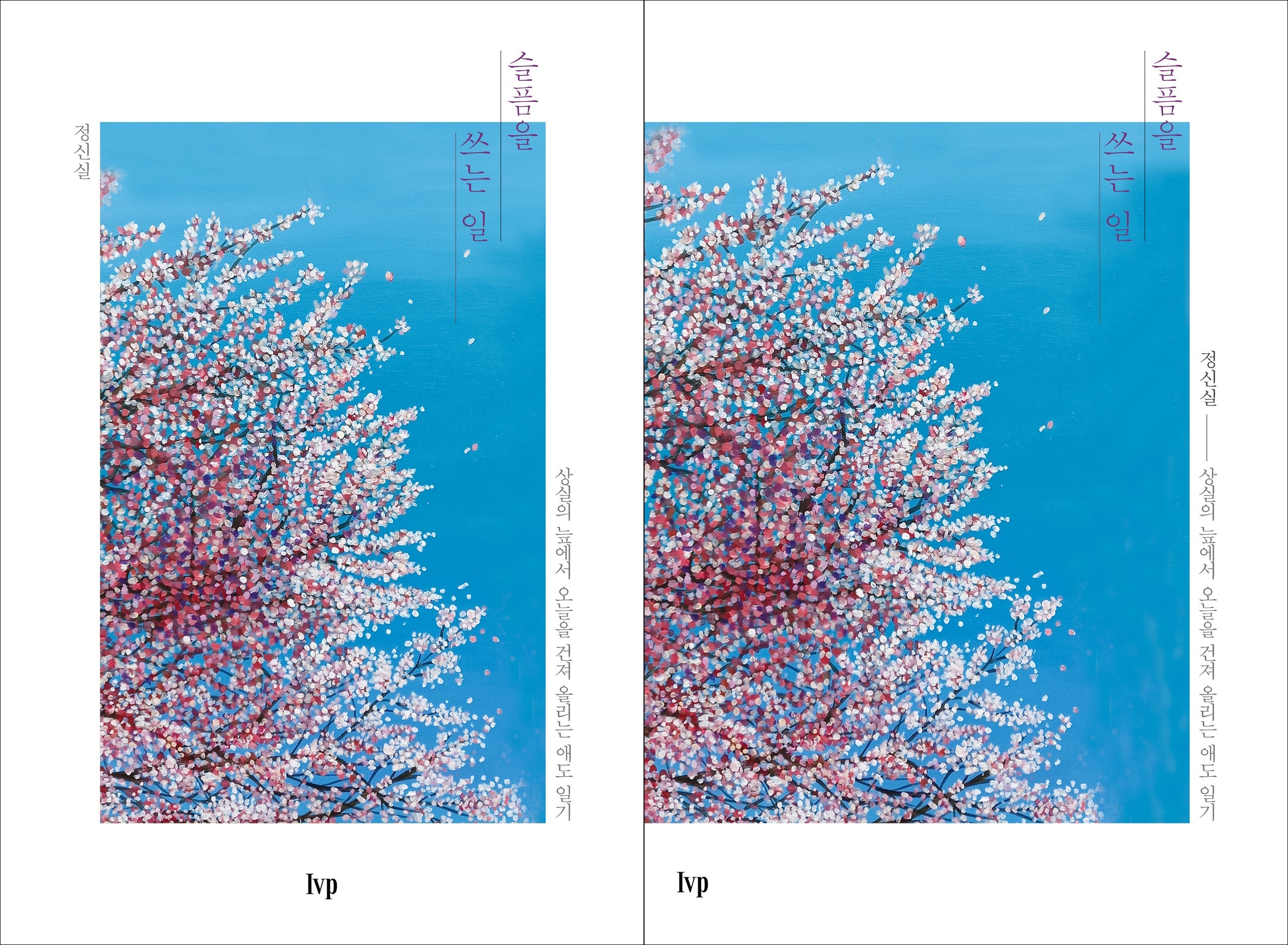

네 개의 최종 표지 시안이다.

애도 일기의 시점이 '현재'라면

국화 한 송이 표지가 적절하다.

노란 표지는 말 한마디 필요 없는 슬픔 그 자체이다.

적나라한 슬픔, 그 무엇도 아닌 슬픔 그 자체의 노랑이라면

분홍의 국화엔 엄마와 딸이 어른거린다.

이것은 찬란한 슬픔이다.

보자마자 그렇게 이름이 붙여졌다.

내가 전화통 붙들고 찬송으로 통곡했던 그 순간,

엄마와 동생과 내가 전화기로 연결되었던 시간을 일컬어

맨 처음 남편이 붙인 이름이다.

찬란이라니, 그런 사치스러운 형용이라니.

처음엔 그렇게 생각했지만 어느새 받아들이고 있는 나다.

출판사에서 표지를 두고 페이스북에 독자 투표를 했는데,

"찬란한 슬픔"이란 말을 떠올리신 분이 있어 깜짝 놀랐다.

그중 한 분은 한때 이웃사촌이셨던, 우리 아이들의 털보 아저씨 김동원 선생님.

넷 중 어느 하나도 쉽게 버려지질 않는다.

책을 출간하며 이런 경험은 처음이다.

편집 일정에 맞춰 자연스럽게 부각되는 표지 하나가 있기 마련인데,

갈수록 자연스럽게 네 표지 모두 다른 의미로 아름답고 소중해지니 말이다.

어쩐지 이번 책은 내 마음속에 네 개의 표지로 남는 책이 될 것 같은 느낌이다.

'낳은 책, 나온 책' 카테고리의 다른 글

| 아무 누군가에게 읽히길 (0) | 2021.06.28 |

|---|---|

| 슬픔을 내놓는 일 (2) | 2021.06.11 |

| <신앙 사춘기>의 이면 (3) | 2020.10.23 |

| 찌르든 싸매든 (0) | 2019.08.11 |

| 분노를 위한 시간, 슬픔을 위한 시간 (0) | 2019.07.24 |