마지막 기말 과제를 제출하고, 후련함 대신 뭉글한 뭉클함의 하루를 보낸다. 다시 석사를 시작했다. 스물아홉에 학부 전공 버리고 대학원을 시작했을 때, 신생 학과 '음악치료 대학원'에 진학했을 때가 떠오른다. 이게 공부구나! 하고 싶은 공부는 이렇게 재미있구나! 했었는데. 쉰셋에 학부 전공, 대학원 전공 버리고 또 새로운 전공에 들어서서 한 학기를 보냈다. 이게 공부구나! 공부는 늙어서 하는 거구나! 하면서 한 학기를 마쳤다. 급하게 진행된 진학의 과정이지만, 실은 10여 년 고민한 결과이기도 하다. 정말 공부하고 싶었는데, 학위 과정을 하고 싶었는데 갈 학교가 없었다.

가을학기 전형에 응시하여 석사과정에 편입했다. 물 흐르듯, 그러나 번갯불에 콩 구워먹듯 이루어진 일이다. 입시요강 페이지 열어놓고 고민하는 엄마를 발견한 채윤이 질문에, 저간의 상황을 말했다. "응시해, 응시해, 당장! 내가 해줄까?" 그 말 끝에 온라인으로 응시, 필요한 서류 준비까지 다 해줬다. 편입이 불가하면 안 가야지, 했는데 편입 허락이 되고. 면접을 보면서는 "내가 가서 공부할 만한지 교수들 면접 좀 보고 올게."하고 갔는데 마음이 스르르 녹아서 끌렸고.

네, 저는 그렇게 쉰셋에 다시 대학원생이 되었습니다. 영성 공부합니다. 전통적 영성에 관심이 많아서, 특히 중세 영성에 관심이 많아서 가톨릭 대학입니다.

예상된 결말이란 생각이 든다. 이 결말을 빠르게 끌어낸 것은 엄마 상실이다. 엄마 돌아가시고 뭐랄까 뱃심이 생겼달까. 하고 싶은 거 하고, 하기 싫은 거 안 하는 삶을 사는데 더욱 두려움이 없어졌다. 미움받을 용기는 물론이고, 왕따 당하는 것도 그리 무섭지 않다, 라는 것은 지금 막 쓰면서 알았다. <슬픔을 쓰는 일>에는 '허무의 강'에 떠오르는 것들을 뜰채로 떠서 갖다 버린다는 표현을 썼는데. 오랜만에 책을 들춰 보면서 아, 내가 이런 말도 했구나! 심지어 이것이 책의 결론이었구나! 놀랐다.

일찍 돌아가신 아버지가, 6개월 전 떠나신 엄마가 내게 들려주고 싶은 말씀도 이것 아닐까. 삶을 살아라, 네 삶을 살아라. 내 딸아, 이제 죽음에의 두려움을 벗어나 상복을 벗고 '현재'라는 선물을 살아라. 반드시 죽을 너의 운명을 기억하되 '살아 있는 사람'으로 살아라!

그렇게 알아들었다. 나는 삶을 살기로 결정했다. 그리고 돈은 되지만 하기 싫은 일은 접었고, 코 앞의 이익은 주지만 내 영혼을 피폐하게 하는 일들은 피하며 산다. 성장에 도움도 안 되고, 힘만 드는 관계는 애써 붙들지 않는다. 부러 애쓰지 않아도 그렇게 되는 것이 신기하기도 하고. 모두 엄마가 떠나고 남긴 선물이다. 그 선물이 나를 다시 공부로 이끌었다. 엄마가 그렇게 싫어하던 공부. "책 그만 읽어. 시집 못 가. 여자가 공부 많이 허믄 마음만 높아져서 안 되는 거여. 아이구, 시집 못 가." 엄마가 진심을 담아 하던 말이다. 엄마의 진심을 보란 듯이 팽개치고 대학원에 갔었지. 오직 결혼에 목숨 걸고 있던 엄마는 하늘이 무너졌었다. 진짜 시집은 다 갔구나!

엄마가 죽음으로 전해준 사랑의 메시지에 힘입어 엄마의 뜻을 거스른다. 천국에 있는 엄마가 잔소리 할까? "니가 지금 니 공부 헐 때여? 현승이가 고3이여. 채윤이도 아직 뒷바라지 헐 일이 많은디... 에미라는 년이 지 공부헌다고 돈을 쓰고 시간을 들여? 너어, 그르케 교만허믄 안 뒤어. 배울 만큼 배운 거 감사허고, 애들 잘 돌보고, 김서방 목회 위혀서 기도허고 그러야지. 예이, 이년아!" 이런 잔소리도 이젠 기분 좋게 듣겠지만. 낡은 정신과 몸을 다 벗은 빛나는 엄마의 영혼이 저리 말할 리가 없다. "잘혔다, 우리 딸! 우리 딸 공부 좋아허는 딸인디, 진즉 그르케 공부혀서 유학도 가고 그렸어야 허는디... 장허다. 평생 포기하지 않고 배우고 또 배우는 거 장혀. 허세로 공부허지 말고, 진실헌 공부를 혀. 우리 신실이 장허다."라고 말하는 엄마 목소리가 들린다.

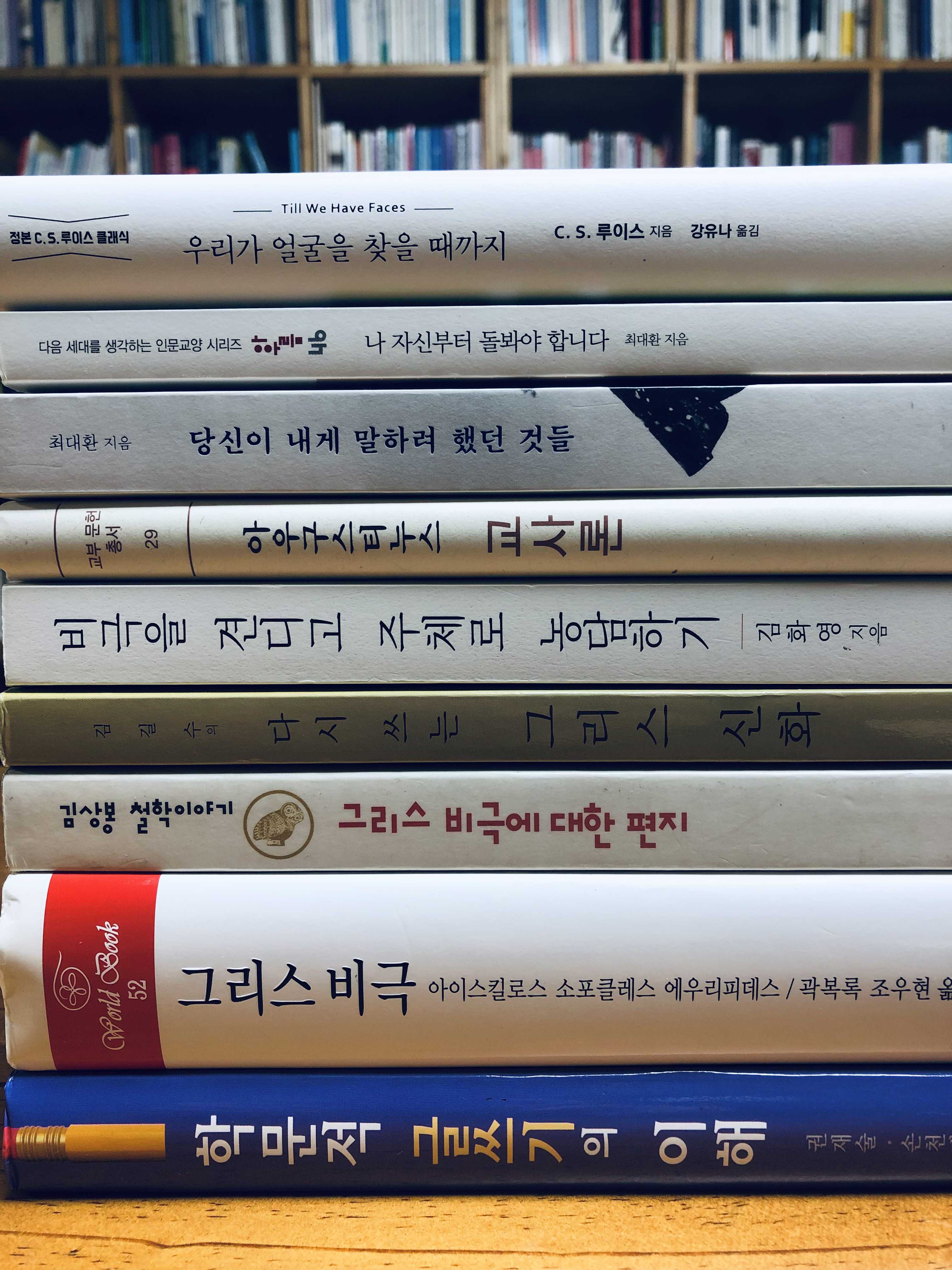

첫 학기 강의들이 의도한 바가 하나도 없는데 고대 철학, 그리스 비극에서 만났다. 한 학기 동안 그리스 철학, 그리스 비극에 머물렀다. 그리고 기말 과제에 시간과 에너지를 많이 들이며 '비극'에 머물렀다. 그리스 비극을 읽고 에세이를 쓰며 필멸의 존재로 불멸의 환상을 꿈꾸는 지점에서 끝없이 이어지는 비극의 이야기를 마주하고 또 마주했다. 마지막 과제는아우구스티누스의 <교사론>을 읽고 쓰는 것이었다. 거기 나오는 '내면의 스승'인 예수 그리스도에 대한 묵상이었다. 이 역시 참 신기한 것이 <슬픔을 쓰는 일> 마지막을 또 이렇게 썼기 때문이다.

삶의 비극성은 내게서 떼려야 뗄 수 없는 것이었다. 희망이 생기면 마음 깊은 곳에서 먼저 절망했고, 사랑하는 사람이 생기면 버림받을 걱정이 앞섰다. (중략) 엄마 떠나고 시작한 애도 일기는 다시금 '삶의 비극성에 대한 감각'을 있는대로 세우고 머무는 시간이었다. 내 인생 가장 치명적인 두 슬픔, 두 죽음이 만나는 자리에서 나는 새로운 죽음에 이끌린다. 저항하지 않고, 회피하지 않고 죽음과 사귀고 싶은 마음이 비로소 든다. (중략) 나는 이제 이 신비 앞에서 상복이 필요 없는 죽음을 생각한다. 나의 죽음이다. 언젠가 마주할 나의 죽음을 가슴으로 안으려고 한다. 결국 다다를 비극 또는 신비인 나의 죽음을 부드럽게 사귀어 보겠다.

내 개인사의 비극을 넘어 실존적 비극에 머물고, 거기서 내주하시는 예수 그리스도를 다시 만나는 한 학기 공부였다. 이런 공부를 하는데... 예수님 좋아하는 우리 엄마가 얼마나 좋아하시겠냐고!