비비언 고닉의 <지켜보지 않지만 모두가 공연을 한다>를 읽자니 뉴욕의 거리가 살아온다. 체험이 이런 것이다. 뉴욕의 38번 가, 33번 가... 이것이 더는 숫자가 아닌 것이다. 그 길에 서봤기 때문에 더는 머릿속 이미지, 관념일 수 없다. 지난여름에 걸었던 뉴욕의 길들을 떠올린다.

뉴욕의 마지막 밤이다. 재즈바 Village Vanguard에서 나와서 그냥 걸어보는 길이었다. 마지막 밤이라고 큰 아쉬움도 없었다. 나는 그저 어서 내 집 내 침대에 돌아가 편안한 잠을 자고픈 소원 외에는 없었고. 그래도 돌아보면, 참으로 좋았던 순간이었다. 한적한 길을 느리고 가볍게 걸으며 사진 여러 장을 찍던 순간이 뉴욕 여행 "최고의 순간"까지는 아니어도 참 좋았다.

채윤이에겐 두 개의 얼굴이 있다. 미국 얼굴과 한국 얼굴. 무슨 일이 있어도 유학을 보내야겠다 싶은 건, 그 어떤 이유도 아니다. 미국 얼굴로 살게 하고 싶어서이다. 미국 얼굴은, '자기'가 된 얼굴이다. 최상급의 한국 얼굴은 예중 다닐 때 얼굴이고, 아빠가 목회하는 교회의 청년부에 가 앉아 있을 때의 얼굴이다. 미국 얼굴에는 생기가 있고, 사랑이 있다. 자발성이 있고 기쁨이 있다.

이런 사람이 어쩌다 내 인생에 들어왔는가. 타고난 영적 지능이 있어야 영성을 알아들을 수 있다고 어느 신부님이 말씀하셨는데. 이런 사람을 두고 하는 말이다. 나이와 경험 너머의 어떤 귀를 가진 것 같다. 정말 잘 알아듣는다고 밖에 말할 수가 없다. 올 여름 미국행에 다슬 샘이 함께 한 것은 신의 한 수였다. 그분이 둔 한 수였다.

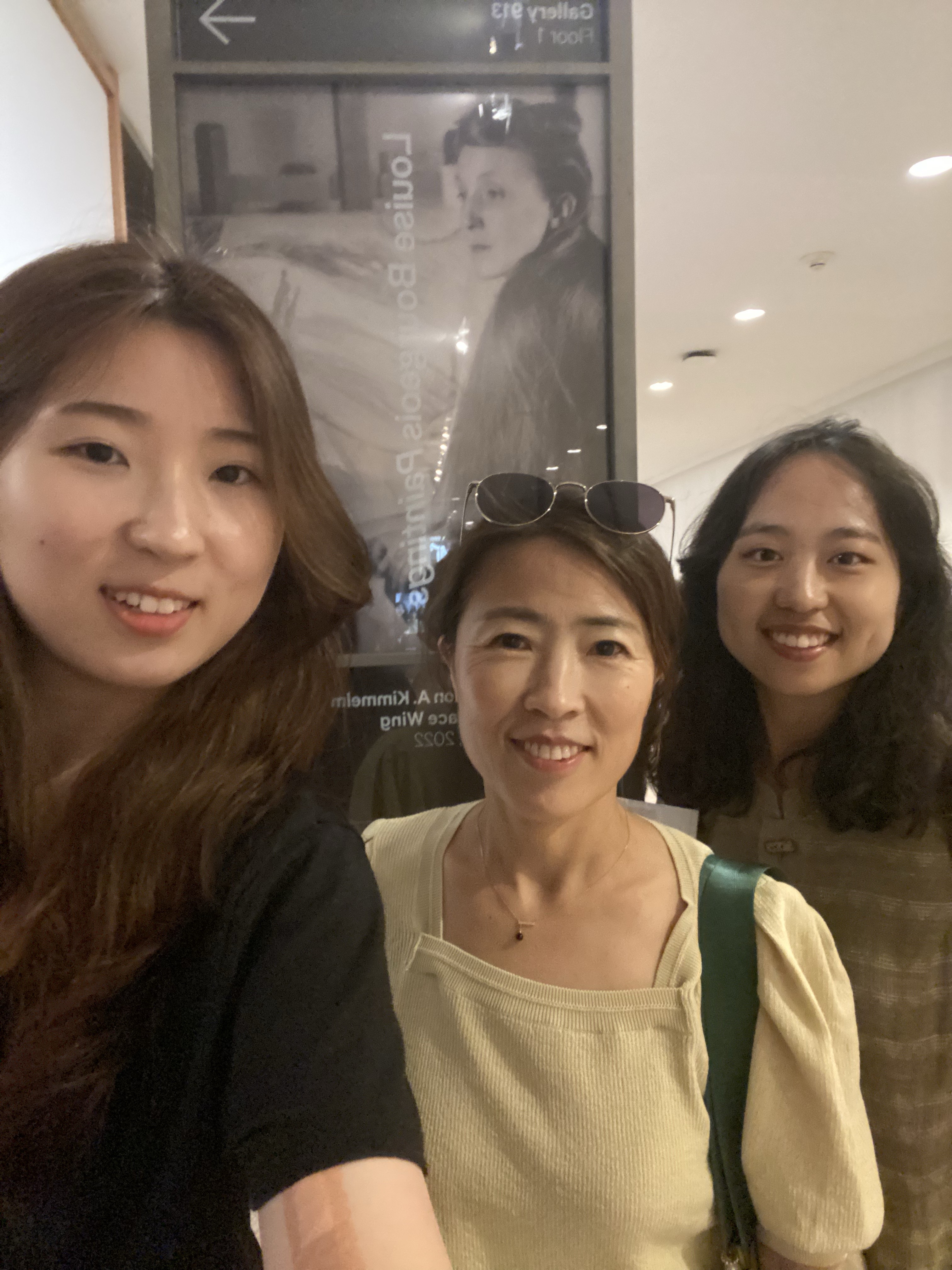

극적인 체험이 담긴 사진이다. 여행 내내 제대로 잠을 못 잤지만, 그야말로 한잠도 못 잔 날이었다. 시차 적응 실패로 몸의 균형이 완전히 깨진 탓이기도, 거기에 마음까지 갈피를 잡지 못하고 있어서였다. 그리고 일어나 메트로폴리탄 미술관으로 가는 길은 기억이 나지도 않는다. 그렇게 바닥이던 몸과 마음과 영혼에 생기가 주입되어 살아난 것이다. 미술관 들어갈 때 얼굴 다르고 나올 때 얼굴 달랐는데, 달라도 너무 달랐는데 저렇게 행복하고 평온한 표정이라니! 나만 그런 것이 아니다. 세 여인 모두 그러했다. 참으로 행복하고, 뉴욕에 오길 잘했다! 정말 잘했다! 싶은 순간이었다.

루이즈 부르주아 특별전을 만난 것이다. 여행 계획을 세울 때 미술 전공 다슬샘은 "저는 아무 계획 필요 없어요. 미술관만 가면 돼요." 했었다. 나 역시 시카고 미술관은 다시 가고 싶었고, 메트로폴리탄 미술관도 기대가 되었었다. 하지만 가슴을 뛰게 하는 일은 아니었다. "루이즈 부르주아 기획 전시회 한다! 눈물 날 것 같아요!" 먼저 도착해 있던 다슬 샘의 톡으로 극적 반전은 시작되었다.

다슬 샘이 하는 미술치료 그룹에 참석해서 큰 도움받았던 채윤이는 루이즈 부르주와를 닮았다. 어떤 조각품들은 채윤이를 형상화한 것 같다며 같이 웃었다. 마치 제가 그린 그림이라는 듯, 턱턱 그림을 읽어냈다. 뭉클하게 심장 깊은 곳을 찌르는 감상평을 쉽게 쉽게 내놓았다.

루이즈 부르주와는 페미니스트 작가라고 하는데, '마망(maman)'이라 이름하는 거대한 거미 작품으로 유명하다. 거미가 '엄마(마망)'라니. 엄마가 거미라니! 거미는 전통적으로 모성의 상징이다. 아, 모성은 얼마나 복잡한 것인가. 엄마로 딸로, 인습으로, 죄책감으로, 그리움으로 혐오로 얽히고 얽힌... 딸 채윤이와 루이즈 그림 앞에 사람대 사람으로 서서 그림에 비춘 마음을 나누었다.

다슬샘과 나란히 서서 치료자의 눈으로 루이즈 부르주와의 무의식을 들여다보았다. 말 한마디가 건너오면 내 안에서 다른 것을 불러일으키고, 그것을 다시 건네면 또 따른 것이 되어 돌아온다. 이건 말로 설명할 수 없는 티키타카이다. 영적 지능으로 이해해야 하는 어떤 것이다. 소장님과 연구원이 아니라 사람과 사람으로, 여자와 여자로 말한다.

루이즈 부르주와 그림 앞에서 나는 그냥 한 여자였다. 애증의 모성 거미줄에 얽힌 엄마이거나 딸로 분열적 자리에서 고군분투 하는 여자였고, 앤 윌슨 섀프가 말하는 '백인 남성 시스템'에 맨몸으로 던져졌던 여자였다. 그리고 내 앞에 강한 두 여자가 있었다. 딸도 아니고 연구원도 아닌 힘과 영적 지능을 가진 여자 사람 친구들이 있었다. 미국 오가는데 비행시간만 60여 시간. 노숙자 행색의 공항 셀카가 몇 장인지 모른다. 경유 비행기를 기다리는 기나긴 시간에, 꿈작업도 할 수 있는 우리 셋이었다. 꿈작업을 할 수 있다는 것은 여러 의미가 담겼다. 친구라는 뜻, 영혼의 친구라는 뜻이다.

저러고 뉴욕 거리를 활보하는 다슬샘은 여행 중 만난 사고 때마다 가장 위험한 곳에 배치되곤 하였다. 내적인 사고든 외적인 사고든. 돌아오기 전날, 저녁 재즈클럽 일정 전 공원에서는 말 그대로 대형사고를 만났다. 제대로 깔렸으면 이후가 상상이 되지 않는 커다란 나무통이 떨어졌던 것. 제대로 아니고 살짝 각도가 비켜가 찰과상을 입는 것으로 끝났으니 다행이었고. 나 대신 그 나무를 맞아주었다 싶은 생각도 들었다.

세 사람 모두에게 두고두고 잊지 못한 대형 사고의 기억을 남긴 지난여름 시카고와 뉴욕이다. '미쿡 원정대' 공식 해단식을 하자, 하자 하면서 몇 번 셋이 만났는데 해단식은 계속하기로 했다. 해단식으로 모일 때마다 새로운 마음의 후기가 나오니 어쩔 수 없다. 뉴욕의 거리를 함께 걸었고, 길 위의 시간을 함께 겪어냈다. '체험'이란 그런 것이다. 함께 체험했으니, 끝나지 않는 해단식이다.

'마음의 여정' 카테고리의 다른 글

| 무화과1 (3) | 2022.11.06 |

|---|---|

| 친구, Womance (0) | 2022.10.22 |

| 바람이 말했다 (2) | 2022.09.04 |

| 2022년 여름, 마침표 (2) | 2022.08.28 |

| 아이의 노래, 엄마의 종소리 (0) | 2022.08.25 |